Portugal em guerra

Em 1964 a guerra estava instalada em três frentes:

- Para Angola foram mobilizados 5 mil militares

- Para a Guiné 25 mil militares

- Para Moçambique 11 mil militares

O contingente foi engrossando. Ao longo de 13 anos de guerra foram mobilizados milhares de cidadãos mas metade eram africanos recrutados localmente. Portugal acaba a guerra com 150 mil homens em armas, 60 mil em Angola, 27 mil na Guiné e 55 mil em Moçambique.

O início da Guerra:

- Angola, março de 1961

- Guiné Bissau, janeiro de 1963

- Moçambique, em 1964

Como e porquê começaram os conflitos em Angola, na Guiné e em Moçambique?

Angola

De todas as províncias ultramarinas, Angola foi aquela que registou um maior aumento populacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com a historiadora Cláudia Castelo (2007, p.97 e 143), entre 1940 e 1960 a população branca neste território terá passado de 44 mil para 172 mil pessoas. Só entre 1945 e 1959, terão entrado por via marítima em Angola mais de 172 mil indivíduos oriundos da metrópole, valores que tenderiam a aumentar durante a década seguinte (Idem, p.177). Fatores como o crescimento económico e a política de colonização promovida pelo Estado terão contribuído para este fenómeno. Os relatórios dos governadores distritais disponíveis no Arquivo Histórico ultramarino atestam alguns dos progressos materiais promovidos pelo governo português durante os anos 50.

Edifícios públicos em Carmona, distrito do Congo. Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Relatório do governo do distrito do Congo referente a 1957. MU_ISAU – A2.050.05/034.00207

A primeira resistência armada

Porém, e porventura em consequência deste desenvolvimento, Angola haveria de ser também o palco da primeira resistência armada ao colonialismo português.

- Desde os finais dos anos 40 que figuras como Viriato Clemente da Cruz tinham fundado movimentos intelectuais com vista a debater a autonomia do território.

- Em 1953 é criado o PLUA (Partido de Luta Unida dos Africanos de Angola), o primeiro partido a reivindicar formalmente a independência angolana.

- Em 1956, o PLUA juntar-se-ia ao Partido Comunista Angolano para formar o MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola.

- Em 1954, Holden Roberto, um angolano emigrado no Congo que durante anos trabalhar para o Ministério das Finanças belga, criava a UPNA (União dos Povos do Norte de Angola).

- Quatro anos depois, este movimento daria origem à UPA (União dos Povos de Angola).

O papel dos Estados Unidos

Desde finais de 1950 que os Estados Unidos mantinham conversações com Holden Roberto. Aproveitando o facto do líder da UPA – União dos Povos Africanos – se encontrar nos Estados Unidos para assistir às reuniões da ONU, William Wight do Bureau dos Assuntos Africanos reuniu com Holden Roberto para perceber os seus propósitos. Na altura a Administração norte americana não quis comprometer-se com qualquer tipo de apoio mas a ligação manteve-se. E quando John Kennedy assume o poder a 20 de janeiro de 1961, já depois do eclodir da guerra em Angola, há muito que os norte-americanos subsidiavam a UPA.

Simultaneamente os Estados Unidos continuavam a pressionar na frente diplomática ao ponto de no dia 15 de março de 1961 nas Nações Unidas, ao lado da URSS, condenarem a repressão que se seguiu ao ataque às prisões de Luanda na madrugada de 4 de fevereiro por parte de nacionalistas angolanos.

Salazar foi avisado…

Segundo José Freire Antunes, Salazar teria sido avisado pela CIA de um ataque da UPA no norte de Angola a coincidir com o debate sobre Angola nas Nações Unidas. O chefe do Governo não confiou na informação.

Isolado internacionalmente e a enfrentar alguma contestação interna, a posição norte americana não caiu nada bem acabando por se gerar uma contestação aos Estados Unidos na imprensa e nas ruas que foi favorável a Salazar.

Recurso à luta armada tornou-se inevitável…

As forças armadas portuguesas estavam já a preparar-se para o conflito, como prova o “estágio”, no ano de 1959, de seis oficiais portugueses com o exército francês, na Argélia, onde se vivia uma guerra para a independência da colónia francesa, que se concretizou em 1962, após um conflito de oito anos. Durante um mês e meio, os oficiais portugueses observaram a estratégia de contraguerrilha do exército francês no terreno. No relatório que elaboraram para as chefias militares em Portugal, os oficiais não tiveram dúvidas em afirmar que o exército português se devia preparar, com urgência, para uma guerra subversiva.

O primeiro sinal…

O gatilho de uma guerra que haveria de durar 13 anos começou norte de Angola, distrito de Malange, na Baixa do Cassange, motivado pelas condições de trabalho a que os agricultores estavam sujeitos. Nada que fosse do desconhecimento do Governo, até porque os relatórios da inspeção do trabalho eram regulares e muito completos.

Tanto assim que em 1961 Adriano Moreira dá indicação ao inspetor superior Mário Costa, da Inspeção Superior da Administração Ultramarina, organismo que pertencia ao ministério das Colónias, que se encontrava em Moçambique para depois de concluir o trabalho partir para Angola. Uma viagem que nunca chegou a acontecer porque os acontecimentos se precipitaram.

O que foi o protesto da Cotonang, em Cassange?

No dia 4 de janeiro de 1961 milhares de agricultores da antiga Companhia Geral de Algodão de Angola, Cotonang recusaram-se a trabalhar num protesto contra a exploração a que estavam sujeitos. Os produtores eram obrigados a vender o algodão a empresa a preços ridículos. O rendimento anual de uma família indígena variava entre os 2o a 30 dólares. Como refere um relatório militar de fevereiro desse ano, a sublevação dos trabalhadores fora “motivada pela miséria” em que estes viviam e pelos “maus tratos e opressão” a que eram submetidos pelos funcionários da Cotonang, apoiados pelas autoridades administrativas.

Dias antes já tinham existido outros episódios isolados e a PIDE encontrava-se no local a fazer interrogatórios. Os militares presentes pertenciam a 3ª Companhia de Caçadores Especiais. No dia 11 de janeiro a situação agrava-se com a chegada de alguns emissários da UPA provenientes do antigo Congo Belga. Os acontecimentos na Baixa do Cassange prolongam-se até março mas logo a 6 de fevereiro um loockeed PV-2 Harpoon bombardeia a região com napalm. O número de mortos não é certo, variando entre as dezenas e os milhares.

Os ataques às prisões

O MPLA não atribui o início da chamada “revolução nacional” aos acontecimentos de Cassange mas ao ataque às prisões de Luanda, na madrugada de 4 de fevereiro, por parte de nacionalistas angolanos.

Motivados pela possível chegada a Luanda do navio Santa Maria desviado pelo capitão Henrique Galvão e pela presença de vários jornalistas estrangeiros os nacionalistas prepararam ataques às principais prisões de Luanda, onde se encontravam presos muitos outros nacionalistas. A acção decorreu de madrugada de 4 de fevereiro mas foi rapidamente neutralizada pelas forças policiais que estenderam a sua repressão à população negra.

Os ataques às fazendas de café

No dia 15 de março, tal como a CIA tinha dito e tinha feito chegar a informação a Salazar, a UPA ataca dezenas de fazendas de café no norte de Angola são atacadas em simultâneo. Os ataques provocam 800 mortos portugueses e africanos.

Esta ação poderá ter sido determinante para o governo português perceber que a revolta estava em curso e a nível internacional as exigências de independência não iam cessar. Mas mais do que isso iria contagiar os outros territórios ultramarinos.

Salazar reforça governo

Em abril na sequência do golpe de Botelho Moniz, o presidente Amério Tomás, dá a Salazar a pasta da Defesa, nomeia Adriano Moreira para ministro do Ultramar e o Brigadeiro Mário Silva para ministro do Exército. Muda ainda o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas cargo que passa a ser ocupado pelo general Manuel Gomes Araújo.

Salazar fica assim rodeado de pessoas de confiança para poder centrar-se no combate à sublevação político militar no norte de Angola, e naquilo a que chamou o “irredentismo suicida das parcelas” que constituem Portugal.

Está lançado o pânico…

Os acontecimentos de 15 de março de 1961 no norte de Angola lançaram o pânico entre os colonos portugueses. No espaço de uma semana, mais de 3 mil colonos foram evacuados desta região para Luanda. Muitos pensavam em partir para a metrópole ou em transferir as suas divisas para lá. Nas zonas sublevadas, os colonos que ficaram procuraram defender-se como puderam dos ataques da UPA, organizando-se em corpos de voluntários milicianos até à chegada dos primeiros contingentes militares vindos da metrópole no início de maio.

Desfile das tropas chegadas da metrópole, maio de 1961. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Arquivo fotográfico da guerra em Angola – Espólio do fotógrafo Manuel da Graça e Costa. PT/AHM/FE/110/B2/MD/12

Manifestação em Luanda de apoio ao governo português, 1961. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Arquivo fotográfico da guerra em Angola – Espólio do fotógrafo Manuel da Graça e Costa. PT/AHM/FE/110/B2/MD/12

Reação lenta…

A 24 de abril, perante o agravamento da situação e a proximidade dos ataques à cidade de Luanda, o Estado-Maior do Exército ordena a criação de um comando de defesa e segurança interna na capital angolana. Era notória a dificuldade das autoridades portuguesas em lidar com a sublevação. No dia 7 de maio, o governo do distrito de Carmona, ameaçado pelo assassinato de centenas de trabalhadores indígenas das suas fazendas, pedia ao governo-geral que enviasse urgentemente reforços militares.

Alguns dias depois, já depois da chegada das tropas metropolitanas, partia finalmente de Luanda a primeira coluna militar motorizada, deliberadamente contornando as zonas controladas pela UPA e reocupando e reabastecendo os postos que haviam sido atacados. O avanço era lento, quer devido às emboscadas e armadilhas deixadas pelo inimigo quer pela inexperiência das tropas portuguesas em guerra de guerrilha.

Patrulha no mato, 1961. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Arquivo fotográfico da guerra em Angola – Espólio do fotógrafo Manuel da Graça e Costa. PT/AHM/FE/110/B2/MD/12

A gravidade da situação militar levou Salazar a concentrar os cargos de governador-geral e comandante-chefe das forças armadas da província de Angola na pessoa do General Venâncio Augusto Deslandes. Porém, este militar seria no ano seguinte exonerado do seu cargo devido à sua proposta de criar um governo autónomo não apenas em Angola, mas também em Moçambique – posição que ia claramente contra a defendida por Salazar e pelo Ministro do Ultramar Adriano Moreira, recentemente nomeado. Em setembro de 1962, Deslandes seria substituído por Silvino Silvério Marques, que se manteria no cargo até 1966 e seria já depois do 25 de abril convidado por Spínola para governar mais uma vez o território angolano.

“Operação Viriato”

Prosseguiam, entretanto, as operações militares, com a reocupação de povoações junto à fronteira com a República do Congo. Em julho, iniciava-se a “Operação Viriato”, destinada a recuperar o controlo militar da região dos Dembos (a nordeste de Luanda) e em específico da vila de Nambuangongo, onde a UPA havia instalado o seu quartel-general desde os acontecimentos de março. No dia 9 de agosto, a vila é reconquistada pelas tropas portuguesas, embora nessa altura os guerrilheiros da UPA já tivessem retirado.

Tropas em marcha na região dos Dembos. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Arquivo fotográfico da guerra em Angola – Espólio do fotógrafo Manuel da Graça e Costa. PT/AHM/FE/110/B2/MD/12

Igreja de Nambuangongo, antes e depois da sua reconstrução. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Arquivo fotográfico da guerra em Angola – Espólio do fotógrafo Manuel da Graça e Costa. PT/AHM/FE/110/B2/MD/12

Portugal assumia assim a iniciativa, muito embora esta fosse uma vitória sobretudo psicológica.

A “Operação esmeralda”

No início de setembro tem lugar a “Operação Esmeralda”, com o intuito de reocupar a zona da “Pedra Verde”, uma cordilheira de morros escarpados situada a sul de Nambuangongo onde os guerrilheiros da UPA se haviam refugiado.

Patrulhamento na zona da “Pedra Verde”. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Arquivo fotográfico da guerra em Angola – Espólio do fotógrafo Manuel da Graça e Costa. PT/AHM/FE/110/B2/MD/12

A 3 de outubro, o último posto abandonado pela UPA, em Caiongo, é retomado pelas forças portuguesas, o que permitiria ao governador Venâncio Deslandes declarar uns dias depois que a operação militar fora completada.

Uma vitória temporária…

Porém, a vitória revelou-se custosa e temporária. De acordo com o historiador francês René Pélissier (2009, p.271), provavelmente cerca de 300 mil pessoas que viviam nas zonas sublevadas abandonaram as suas casas e refugiaram-se nas florestas ou na República do Congo.

Fusão UPA/FNLA

Por outro lado, a UPA via os seus apoios externos reforçados (além do apoio financeiro e técnico americano, os seus oficiais passam a ser treinados pela FLN argelina) e, em março de 1962, fundia-se com o pequeno Partido Democrático de Angola para criar a FNLA – Frente de Libertação Nacional de Angola. No mês seguinte, a FNLA criava o “Governo da República Angolana no Exílio” (GRAE), que funcionaria sobretudo como arma diplomática contra o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).

Diferenças MPLA/FNLA

As relações entre os dois movimentos de libertação estavam longe de ser amistosas. Apesar de numa fase inicial as divergências ideológicas ainda não pesaram significativamente, a bases de apoio étnicas de cada partido eram motivo para frequentes ajustes de contas.

- O FNLA estava associado aos bacongo (correspondentes ao noroeste de Angola),

- O MPLA estava inicialmente associado aos ambundo (leste de Luanda).

Estas divergências políticas e étnicas prejudicariam a ação dos movimentos de libertação, impedindo-os de estabelecer uma organização efetiva no território angolano e beneficiando assim as autoridades portuguesas.

Apesar de a partir de 1963 o GRAE ter garantido o reconhecimento oficial de vários governos africanos, era o MPLA quem possuía os líderes mais instruídos, a maioria deles formados em universidades europeias, como foi o caso de Mário Pinto de Andrade e de Agostinho Neto. Preso pela PIDE na Cidade da Praia em outubro de 1961 e enviado para a cadeia do Aljube em Lisboa, Neto conseguiria escapar com a ajuda do PCP, assumindo a presidência do MPLA em dezembro de 1962 . As tendências marxistas de vários dirigentes do MPLA favoreceriam a longo prazo este movimento, nomeadamente através da preparação técnica e militar recebida nos países do Bloco de Leste.

Guiné

No início do ano de 1963, o governo português vir-se-ia confrontado com uma nova e ainda mais temível ameaça, desta feita noutra das suas províncias ultramarinas, a Guiné-Bissau.

O início do conflito

A 23 de janeiro, forças do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) atacavam o quartel de Tite, a sul do rio Geba, iludindo assim o dispositivo militar português que havia concentrado as suas defesas no norte do território, junto à fronteira com o Senegal.

- Nos primeiros meses após este ataque, o PAIGC conseguiu cortar o tráfego pelas vias de comunicação terrestres a sul do Geba e o trânsito neste rio

- A partir de junho o PAIGC moveu as suas tropas para norte, para as matas do Oio.

- As autoridades portuguesas ordenavam a retirada das populações nas zonas atacadas para povoações fortificadas.

- A 18 de julho de 1963, o ministro da Defesa Nacional, general Manuel Gomes de Araújo declarava que os guerrilheiros do PAIGC haviam conseguido penetrar em quinze por cento do território guineense.

Ataques com napalm

A situação era alarmante. A fim de destruírem as bases de apoio às forças rebeldes, aviões portugueses largaram bombas e napalm sobre várias aldeias guineenses, situação que viria a ser denunciada pela Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas emdesse ano.

Em fevereiro de 1964, o PAIGC realizava o seu primeiro congresso em Cassacá, no sul do território, perto da fronteira com a Guiné Conacri.

A “Operação Tridente”

Simultaneamente, a poucos quilómetros, decorria a “Operação Tridente”, destinada a eliminar a presença do PAIGC no arquipélago do Como. Embora as tropas portuguesas tivessem conseguido limitar severamente a ação dos guerrilheiros, a verdade é que estes acabariam por não ser completamente erradicados desta zona. Ao longo do ano de 1964, o PAIGC estenderia a sua ação à região de Gabu, no Leste do território guineense.

Amílcar Cabral no I Congresso do PAIGC em Cassacá, 13 a 17 de fevereiro de 1964. Fonte: Fundação Mário Soares, Documentos Amílcar Cabral, Pasta 05360.000.028.

A ação da Marinha Portuguesa

Na Guiné atravessada por vias fluviais foi fundamental o patrulhamento dos rios pela Marinha com as suas lanchas rápidas, a chamada “poeira naval”. Um patrulhamento que começou ainda sem grande expressão em 1960. O Arquivo Histórico da Marinha guarda os relatórios então realizados pelas CTU que comboiavam os transportes da navegação de cabotagem com o transporte de tropas e mantimentos pelos rios da Guiné.

O Contra Almirante Leiria Pinto esteve na Guiné Bissau em 1966 e 1977. À data era 1º Tenente e comandava um destacamento de fuzileiros. Existiam 4 destacamentos sendo que cada um era responsável pelas diferentes bacias hidrográficas.

Uma das missões da Marinha era manter a rede fluvial transitável e cortar as linhas de reabastecimento do inimigo.

Moçambique

Enquanto o conflito na Guiné-Bissau se alargava, surgia um terceiro palco de guerra, no norte de Moçambique.

- A 24 de agosto de 1964, era assassinado em Nangololo, no distrito de Cabo Delgado, um padre holandês às mãos de guerrilheiros dissidentes de um grupo da FRELIMO, a MANU (Mozambique African National Union).

- Um mês depois, a 25 de setembro, tinham lugar os primeiros ataques da FRELIMO, em Cobué, no distrito do Niassa, e em Chai (Cabo Delgado).

Na sua proclamação ao povo moçambicano, datada do mesmo dia, os líderes da FRELIMO

declaravam:

“a luta armada é a única via que permitirá ao povo moçambicano realizar as suas aspirações de liberdade, de justiça e de bem-estar social”

E acrescentavam:

“liquidação total e completa do colonialismo português”

Nos meses seguintes, a FRELIMO lançou uma série de ataques nos distritos de Cabo Delgado e Niassa, estendendo em novembro as suas operações a Tete. Nesse mesmo mês, as tropas portuguesas sofreriam as suas primeiras baixas. Embora o objetivo inicial dos guerrilheiros moçambicanos fosse o alastramento do conflito aos distritos da Zambézia e Moçambique, apenas Cabo Delgado e Niassa permaneceriam como palco principal das ações de guerrilha, devido à sua proximidade com a fronteira da Tanzânia, que prestava apoio logístico à FRELIMO. Além disso, era no distrito de Cabo Delgado que se situava um dos principais grupos étnicos que serviria de suporte às ações deste movimento, os macondes. Em menos de um ano, a FRELIMO controlava as zonas rurais destes dois distritos, estando as tropas portuguesas confinadas às povoações principais.

“Operação Águia”

Com o objetivo de destruir as bases de apoio da guerrilha no chamado “Planalto dos Macondes”, em julho de 1965 as tropas portuguesas lançam a sua primeira grande operação militar em território moçambicano, a “Operação Águia”. A operação não só fracassou no seu objetivo como agravou a animosidade das populações do planalto em relação às autoridades portuguesas. Vastas áreas, denominadas “áreas libertadas”, permaneceram sob controlo da FRELIMO, que aí montou um aparelho logístico bem organizado e eficiente.

“Operação Atum”

Conscientes da necessidade de reforçar a segurança no Niassa, em setembro de 1965 a Marinha em colaboração com a Força Aérea e o Exercito leva a efeito a pouco conhecida mas muito aventurosa “Operação Atum”. Objetivo transportar duas lanchas de fiscalização, a P-1134 (Marte) e a P-1135 (Mercúrio) para o Lago Niassa. Operação entregue ao capitão de Mar e Guerra e engenheiro naval, Pedro Mouzinho. O Vice-Almirante Torres Sobral, comandante da Mercúrio recorda o objetivo da missão.

Transportar as lanchas para o Lago Niassa obrigava a fazer um percurso de 500 quilómetros por caminho de ferro e 250 quilómetros de picada. As lanchas transportadas pelo Beira foram descarregadas em Nacala e seguiram para o Lumbo onde foi preciso construir um ramal pelo mar para encalhar as lanchas nos berços permitindo que se juntassem ao comboio para iniciar o percurso por caminho de ferro.

Torres Sobral lembra-se bem da sua primeira missão no Niassa e das restantes, muitas feitas na companhia do engenheiro Jardim Gonçalves.

A partir de finais de 1964, Portugal via-se confrontado com uma guerra colonial em três frentes, que duraria mais dez anos e que teria um custo humano e financeiro enorme para o país.

O número de efetivos metropolitanos nos três teatros de operações:

- 1961 – 40 mil

- 1964 – 60 mil

- 1972 – 85 mil

(Estado Maior do Exército, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), Lisboa, 1988, p.243).

De acordo com o historiador e politólogo António Costa Pinto (2001, 48-49), no total dos anos da guerra (1961-1974), Portugal mobilizou cerca de 1% da sua população total, uma percentagem só excedida por Israel e muito superior à mobilização americana para o Vietname.

Quais foram os fatores que permitiram manter o esforço militar?

- O crescimento acelerado da economia nacional até ao início dos anos 70

- O facto de a guerra ter sido no geral um conflito de “baixa intensidade” – confinado apenas a algumas regiões das colónias (com a exceção da Guiné, onde rapidamente se generalizou à maior parte do território)

- As rivalidades étnicas e ideológicas dentro e entre os movimentos de libertação (especialmente nos casos angolano e moçambicano)

- Metade dos contingentes militares eram compostos por indivíduos recrutados junto da população autóctone.

- As províncias ultramarinas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe mantiveram-se à margem do conflito, apesar da existência de movimentos independentistas que reivindicavam a sua independência (como o PAIGC e o CLSTP, Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, mais tarde MLSTP/Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe).

“Impondo insígnias a um chefe”, foto não datada. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Guerra Colonial em Moçambique. PT/AHM/FE/010/B07/PQ/04

Após as primeiras ações como prosseguiu a guerra?

- Guiné-Bissau

- Angola

- Moçambique

A situação militar mais problemática encontrava-se, sem dúvida, na Guiné-Bissau.

Que meios militares mobilizou Portugal para esta guerra?

O Exército começa na Guiné com 5.000 homens. Destaca-se logo em 1963 a “Operação Tridente”. Em 1968 o regime teme a derrocada da Guiné e substitui os comandantes na altura pelo Brigadeiro António Spínola que introduz uma nova estratégia para a guerra ou seja, a guerra de contra subversão.

No caso da Marinha o retrato feito pelo Vice-Almirante Leiria Pinto:

A Força Aérea destaca meios para a Guiné logo em 1961.

Helicóptero na Guiné-Bissau, 1965. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Guerra Colonial na Guiné-Bissau, PT/AHM/FE/110/B4/PQ/1

Em 1965, o PAIGC controlava já amplas áreas do território e, no ano seguinte, atacava com armamento pesado campos militares portugueses fortificados.

Declarações de Amílcar Cabral a uma televisão francesa sobre o colonialismo português em África e a luta do PAIGC pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Fonte: Arquivo da RTP, N969000003NSD.

Documentário da Granada Productions sobre o PAIGC e a luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Fonte: Arquivo da RTP, LX070768XD.

Deslocação na estrada Catió-Bedanda durante a “Operação Rolo”, Março de 1965. Fonte: Arquivo Histórico Militar, Fotografias da Guerra Colonial na Guiné-Bissau. PT/AHM/FE/110/B4/PQ/1

Spínola governador da Guiné

Em 1967, os guerrilheiros começaram a distribuir armas às populações do sul e, em fevereiro de 1968, lançaram um ataque sobre o aeroporto de Bissalanca, a apenas 10 km da capital, Bissau. Perante esta situação, em maio desse ano Salazar nomeia António Ribeiro de Spínola governador e comandante-chefe da província.

Detentor de um grande prestígio militar, Spínola procurou implementar uma política que visava subtrair a população guineense à influência do PAIGC:

– Campanhas de ação psicológica

– Africanização das tropas (com a criação dos Comandos africanos)

– Incorporação no exército e nas forças policiais de dissidentes do PAIGC

Conversa entre Spínola e o general João Almeida Bruno, Comandante do Batalhão de Comandos e Chefe do Centro de Operações Especiais da Guiné; declarações de Spínola em francês sobre a situação política e militar na Guiné-Bissau. Fonte: Arquivo da RTP, LX110036XD.

Visita de Joaquim Silva Cunha, ministro do Ultramar, à Guiné, acompanhado de Spínola. Fonte: Arquivo da RTP, LX11004823XD.

“Operação Mar Verde”

Durante o mandato de Spínola e já com Marcello Caetano como Presidente do Conselho de Ministros, foi realizada a Operação “Mar Verde” (novembro de 1970). Esta ambiciosa manobra militar secreta, concebida e executada pelo capitão-tenente Guilherme de Alpoim Calvão, visava uma série de objetivos na cidade de Conacri, na República da Guiné, onde os guerrilheiros do PAIGC tinham uma importante base de apoio e o próprio líder do movimento Amílcar Cabral se encontrava radicado.

Estes objetivos contemplavam:

- A destruição das instalações do PAIGC e de alguns caças soviéticos utilizados pela República da Guiné estacionados na cidade;

- A libertação de 26 militares portugueses;

- A captura de Cabral pelas forças portuguesas;

- O derrube e assassinato do presidente Sékou Touré por um grupo oposicionistas guineenses auxiliados pelas tropas portuguesas

O sucesso da operação foi relativo: embora os militares portugueses tenham sido libertados e as instalações do PAIGC destruídas, nem Cabral nem os caças visados se encontravam nos locais indicados; além disso, o golpe de estado contra Sekou Touré fracassou completamente, tendo os oposicionistas guineenses sido capturados e executados. O governo português negaria o seu envolvimento na operação, apesar da condenação da comunidade internacional e do próprio Conselho de Segurança da ONU.

O Vice-Almirante Torres Sobral era à data chefe do centro de comunicações do ministério da Defesa. As mensagens trocadas durante a operação passaram por ele.

Em 1996 os Henrique Vasconcelos e Rui Araújo falaram com alguns dos protagonistas e contaram a história da operação Mar Verde no programa da RTP “Enviado Especial”.

O agravamento da situação na Guiné-Bissau levaria Spínola a duvidar cada vez mais da solução militar para este território. Em maio de 1972, o general encontrou-se no Senegal com o presidente Leopold Senghor a fim de preparar negociações de cessar-fogo com o PAIGC e de encontrar uma solução política para a guerra. Esta solução seria, no entanto, rejeitada por Marcello Caetano.

Amílcar Cabral assassinado

No dia 20 de janeiro de 1973, Amílcar Cabral era assassinado à porta da sua residência em Kaloum, perto do centro Conacri. Os autores do atentado deixaram a cidade por mar e levaram como reféns outros dirigentes do PAIGC, entre os quais Aristides Pereira, mas acabariam por ser intercetados pela marinha da República da Guiné, que libertou os reféns. O PAIGC atribuiria a autoria do atentado a alguns elementos do movimento, julgados e fuzilados em julho do mesmo ano. Segundo algumas versões, a PIDE ou o próprio Spínola teriam estado envolvidos na organização e aprovação do atentado. Tal como na Operação Mar Verde, o governo português negou sempre qualquer responsabilidade.

Declaração unilateral da independência

No mês de fevereiro seguinte, a direção do PAIGC reuniu-se em Conacri reafirmando a necessidade de “dar continuidade à acção política” no interior da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, e de declarar unilateralmente a independência do novo estado ainda durante o ano de 1973. Tal pretensão seria concretizada já depois da reestruturação interna do PAIGC, com a subida de Aristides Pereira ao cargo de secretário-geral. A 24 de setembro de 1973, na região libertada de Madina do Boé (no sudeste do território), foi proclamada a República da Guiné-Bissau, tendo o meio-irmão de Amílcar Cabral, Luís Cabral, sido empossado Presidente do Conselho de Estado. A independência do território seria reconhecida no espaço de poucos meses por mais de cinquenta países, muito embora o governo português insistisse em considerá-la uma “fantasia” e um “ato de propaganda” por parte do PAIGC.

Depoimento de Ana Maria Cabral sobre a proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau. Fonte: Arquivo da RTP, LX0512734XD.

Spínola recusa continuar na Guiné

A verdade é que, desde meados de 1973, a presença militar portuguesa na Guiné-Bissau estava numa situação altamente precária, com guarnições isoladas e vulneráveis aos ataques da guerrilha. A partir de março desse ano, o PAIGC começara também a utilizar misseis soviéticos terra-ar, acabando assim com a supremacia aérea portuguesa, essencial à contra-guerrilha. Em agosto, Spínola regressava à metrópole, recusando um novo mandato como governador e comandante-chefe das tropas no território. Antevia-se uma derrota militar. No início de 1974, negociações secretas entre o governo português e o PAIGC tiveram lugar em Londres, tendo em vista uma saída política para a guerra, o que não excluiria uma independência do território.

Combatentes do PAIGC operando uma peça de artilharia antiaérea. Foto não datada. Fonte: Fundação Mário Soares, Documentos Amílcar Cabral, 05247.000.038.

Em Angola, a situação era, apesar de tudo, bem menos grave.

Porquê?

Devido as divisões internas dentro dos diferentes movimentos:

MPLA e FNLA:

Os dois movimentos de libertação – o MPLA e a FNLA – encontravam-se profundamente divididos por quezílias pessoais, ideológicas e étnicas. O MPLA viu-se a braços, a partir de dezembro de 1972, com a chamada “Revolta do Leste”, provocada pelo descontentamento de alguns dos seus membros liderados por Daniel Chipenda com o acordo assinado em Kinshasa com a FNLA. Esta revolta levaria a uma profunda cisão no MPLA e ao abandono de muitos dos seus efetivos militares no Leste, cortando assim as ligações entre as várias frentes de combate no território angolano. No início de 1974 seria a vez de Mário Pinto de Andrade, um dos fundadores do MPLA, romper com a liderança de Agostinho Neto (que considerava autoritária), originando a chamada “Revolta Ativa”. Por fim, a FNLA, também confrontada por dissidências internas, via-se confinada a um teatro de operações muito reduzido, junto à fronteira com o Congo.

A UNITA

Nem mesmo a fundação de um novo movimento, a UNITA – União Nacional para a Independência Total de Angola – por Jonas Savimbi (um antigo membro da UPA/FNLA) e a abertura de uma nova frente no leste do território pelo MPLA em 1966 fizeram as forças portuguesas perder o controlo da situação. De facto, a UNITA, cujo apoio se centrava sobretudo nos ovimbundos (grupo étnico ao qual Savimbi pertencia), teve que enfrentar a competição dos dois outros movimentos de libertação que se encontravam já muito mais implantados no território. As autoridades portuguesas souberam aproveitar esta rivalidade para aliciar Savimbi, em diversas ocasiões a partir de 1971, a colaborar com elas.

Daniel Chipenda, Mário Pinto de Andrade e outro companheiro na Frente Leste, em Angola, 1971. Fonte: Fundação Mário Soares, Arquivo Mário Pinto de Andrade, Pasta 07223.002.079.

Em Moçambique, a situação era não muito diferente

Apesar de existir apenas um movimento de libertação significativo, a FRELIMO encontrava-se também dividida:

- De um lado, os velhos chefes tribais apoiados pelas populações rurais

- Do outro, os quadros políticos formados no estrangeiro

O segundo congresso do movimento, realizado no distrito do Niassa em julho de 1968, viria a consagrar a segunda tendência, defendida pelo presidente Eduardo Mondlane, pelo secretário para os negócios estrangeiros Marcelino dos Santos e pelo chefe do departamento de defesa, Samora Machel. Esta vitória política não impediu, no entanto, o assassinato de vários dirigentes do movimento às mãos de apoiantes de Lázaro Kavandame, chefe maconde que se opunha à liderança de Mondlane.

Mondlane é assassinado

A 3 de fevereiro de 1969 o próprio Mondlane seria assassinado na então capital da Tanzânia Dar-es-Salam, onde se encontrava a sede da FRELIMO. Ainda hoje é discutido o envolvimento de Kavandame, bem como do vice-presidente do movimento Uria Simango e da PIDE neste atentado. Após a morte de Mondlane, o seu lugar temporariamente foi ocupado por um Conselho da Presidência constituído por Simango, dos Santos e Machel. Confrontado com acusações de Simango, em maio de 1970, o Comité Central da FRELIMO acabaria por designar Samora Machel presidente do movimento, com Marcelino dos Santos como vice-presidente. A liderança de Machel acabaria por unir mais o núcleo dirigente da FRELIMO e impulsionar a expansão geográfica das ações de guerrilha, até aí praticamente confinadas aos distritos de Cabo Delgado e do Niassa.

Entretanto, as autoridades portuguesas procuravam consolidar as suas posições no território tanto a nível estratégico como militar.

O Vice-Almirante Torres Sobral explica qual foi o posicionamento da Marinha:

Já quanto à Força Aérea em 1963 os meios disponíveis ainda eram escassos. As explicações do Major General, Ricardo Cuba.

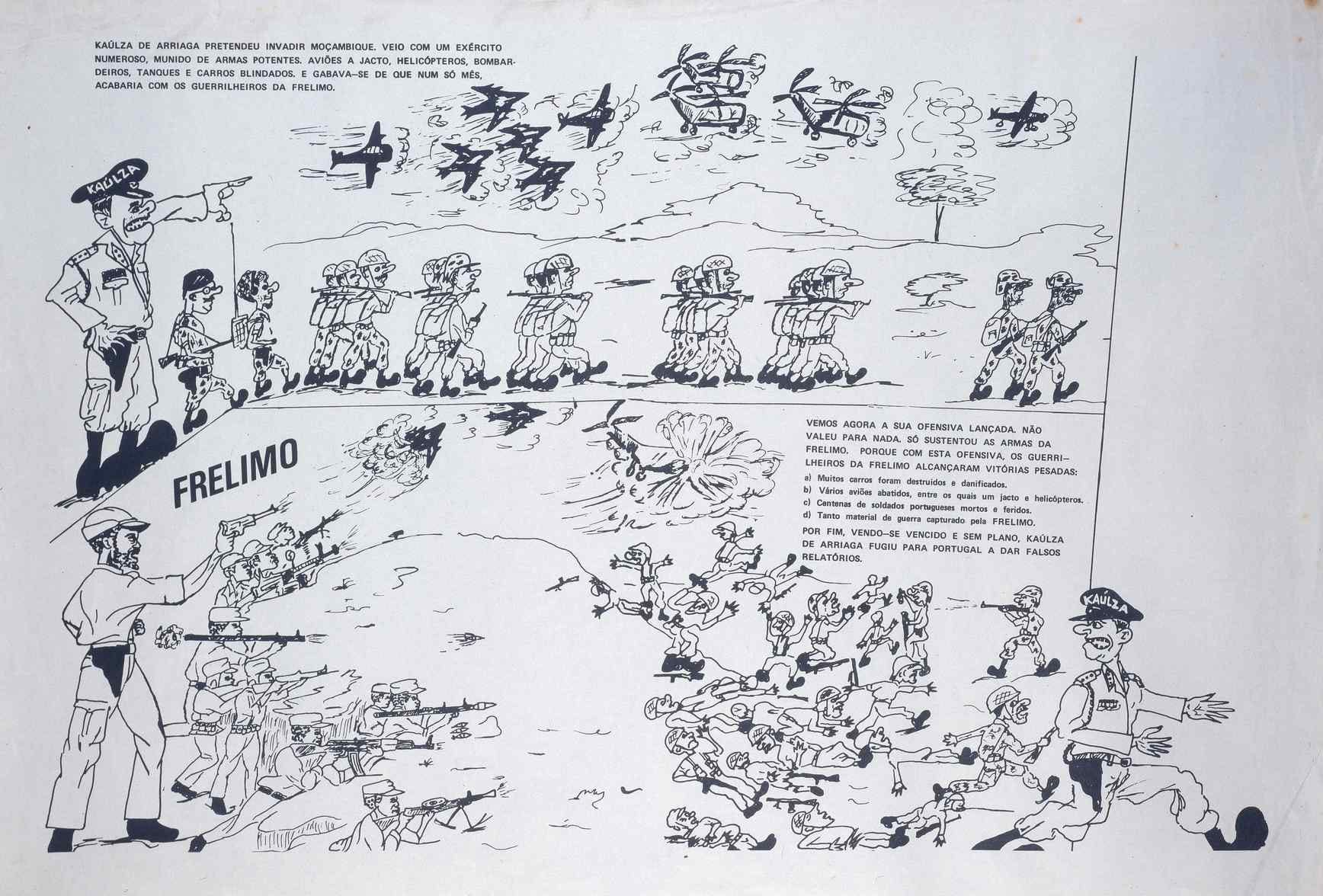

Kaúlza e o “Nó Górdio”

Em 1969, haviam iniciado a construção da barragem de Cahora Bassa no rio Zambeze, que seria uma das maiores de África e o maior empreendimento material jamais gizado no império português. Em março de 1970, o general Kaúlza de Arriaga, engenheiro militar e especialista em estratégia de guerra subversiva, ascendia ao cargo de comandante-chefe das forças armadas em Moçambique. Kaúlza de Arriaga ficaria conhecido sobretudo pela operação militar denominada “Nó Górdio”, a mais ambiciosa realizada em território moçambicano durante toda a guerra, envolvendo mais de oito mil efetivos militares. O seu objetivo era destruir as principais bases da FRELIMO no distrito de Cabo Delgado e criar uma zona-tampão a sul do rio Rovuma a fim de que a guerrilha aí não conseguisse voltar a instalar-se.

Sucesso ou fracasso?

Porém, o sucesso da manobra militar, realizada entre julho e agosto de 1970, foi altamente questionado. Se Kaúlza de Arriaga se congratulou pelo cumprimento do primeiro objetivo e pelo reduzido número de baixas portuguesas, generais como Spínola e Costa Gomes consideraram-na um fracasso militar; já Joaquim Silva Cunha, ministro do Ultramar na altura, afirmou que a operação teve um “êxito momentâneo” e que havia conduzido ao enfraquecimento involuntário das defesas a sul do rio Zambeze e no distrito de Tete. Através daí, a FRELIMO conseguiria penetrar nos distritos de Manica e Sofala, no centro do território moçambicano, já em julho de 1972.

Cartaz da FRELIMO publicado por ocasião da “Operação Nó Górdio”, 1970. Fonte: Fundação Mário Soares, Documentos Dalila Mateus, Pasta 08034.000.009.

As táticas militares musculadas de Kaúlza de Arriaga incluíam a deslocação forçada de populações para “aldeamentos estratégicos”, a fim de as manter sob controlo e de isolar a guerrilha. A resistência ao aldeamento forçado degeneraria em massacres com os de Mukumbura, Chaworha, Juawu e Wiriyamu, todos ocorridos no distrito de Tete entre 1971 e 1972. Estes acontecimentos seriam denunciados na imprensa internacional por padres católicos com ligações às missões da região, como Adrian Hastings e Enrique Ferrando.

Declarações de Adrian Hastings na ONU sobre o massacre de Wiriyamu. Fonte: Arquivo da RTP, LX11004823XD.

.

Entrevista em inglês ao padre espanhol Enrique Ferrando sobre os massacres em Mukumbura. Fonte: Arquivo da RTP, LX11004823XD.

Massacres?

O governo português sempre desmentiu publicamente a existência dos massacres, apesar de ter ordenado a realização de dois inquéritos no terreno, que se revelaram inconclusivos. A divulgação do massacre de Wiriyamu na imprensa inglesa coincidiu com a visita de Marcelo Caetano a Londres em julho de 1973, que foi alvo de fortes protestos. Na mesma altura, Kaúlza de Arriaga era substituído no cargo de comandante-chefe das forças portuguesas em Moçambique, reconhecendo numa entrevista ao jornal alemão Die Welt que haviam sido cometidos “excessos” contra a população moçambicana por parte de alguns militares.

Programa de Lusaca

Em setembro do mesmo ano, o engenheiro Jorge Jardim, cônsul do Malawi no distrito da Beira e antigo membro do governo de Salazar, firmava na capital da Zâmbia o chamado “Programa de Lusaca”, sob o patrocínio do presidente deste país. Este programa previa a instalação de um governo multipartidário em Moçambique que teria a possibilidade de optar pela independência, embora sob a alçada de Portugal e conservando os interesses económicos portugueses. O plano seria rejeitado por Marcello Caetano e pela FRELIMO. Nos primeiros meses de 1974, a situação militar em Moçambique estava longe de estar controlada: a FRELIMO realizava cada vez mais ataques nos distritos de Manica e Sofala, além de manter a sua atividade no norte do território.